В прошлом мелкая крестьянская, или кустарная, так ещё её называли, промышленность, неразрывно связанная с сельским хозяйством страны, была той отраслью экономики, где причудливо переплетались разные стадии становления и эволюции капиталистического уклада с традиционными так называемыми домашними занятиями крестьян. На Дальнем Востоке размещение крестьянских ремёсел и промыслов, уровень их развития определялись многими факторами: последовательностью освоения дальневосточных районов, природно-климатическими условиями, этническими традициями переселенцев, социально-экономическими условиями — близостью к городским и крупным сельским торговым центрам, транспортным магистралям.

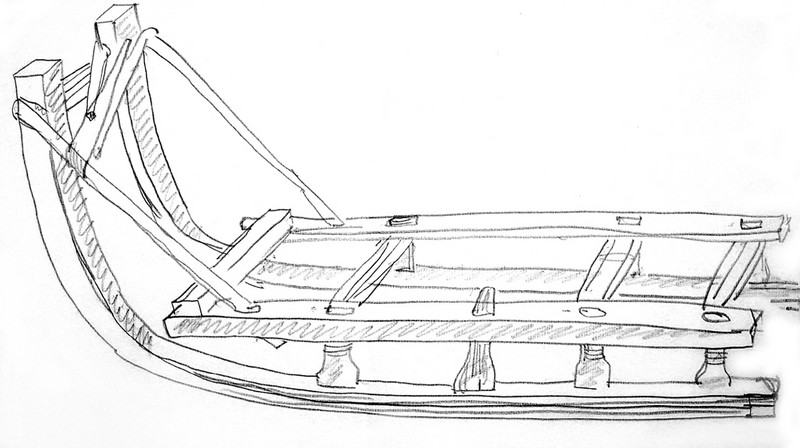

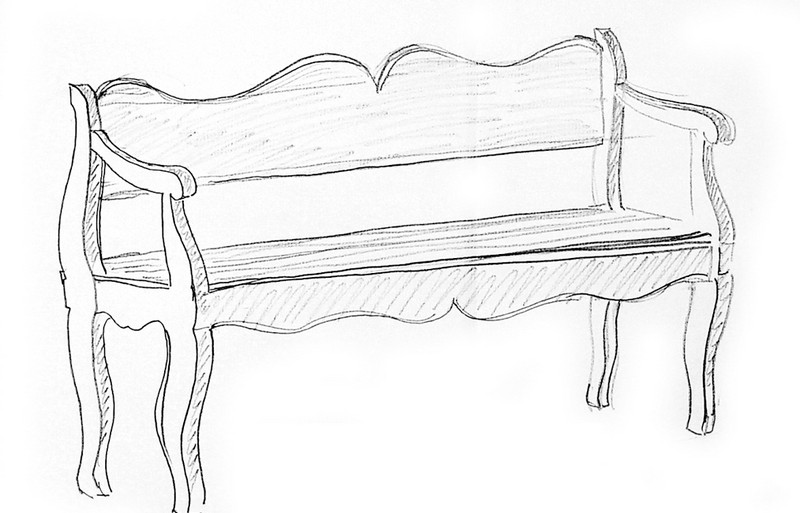

По данным Всероссийской переписи 1897 г., в Амурской области обрабатывающими ремёслами и промыслами занимались 164 человека на 1000 жителей, Приморской — всего 80. Необходимо отметить, что значительная часть мелких крестьян-ремесленников в селениях просто не регистрировалась официальной статистикой «ввиду разбросанности и временного характера деятельности». Вот как описывается домашний характер их ремесленного производства: «Глиняную посуду работали гончары в свободное от занятий по земледелию время. Она охотно раскупалась крестьянами на местных ярмарках и базарах, так как легкодоступна населению своей дешевизной, имеет привычные для него формы и размеры и соответствует его потребностям». Статистико-экономическое обследование крестьянских хозяйств в Амурской области проводилось Амурской экспедицией на основании сплошной подворной переписи 1910 г. Среди старожильческого населения Амурской области, насчитывающего 10427 хозяйств, 6124 хозяйства занимались ремёслами и промыслами (58,7%). Среди крестьян-новосёлов из 5163 хозяйств были заняты в промыслах 4277(82,8%). В 1912 г. проводилось специальное обследование Амурским отделом Дальневосточного кустарного комитета состояния крестьянских ремёсел и промыслов в 60 селениях Амурской области. Отмечалось, что деревообрабатывающие ремёсла в сельской местности (мебельное, оконно-рамное, ложкарный, щепной, бондарный) находятся на уровне производства «для себя» и для продажи односельчанам. Ткацкие изделия были продуктом домашней крестьянской промышленности; плетёные пояса из шерсти, шёлка, гаруса изготавливались на продажу односельчанам, на закупку коробейникам.

По данным Всероссийской переписи 1897 г., в Амурской области обрабатывающими ремёслами и промыслами занимались 164 человека на 1000 жителей, Приморской — всего 80. Необходимо отметить, что значительная часть мелких крестьян-ремесленников в селениях просто не регистрировалась официальной статистикой «ввиду разбросанности и временного характера деятельности». Вот как описывается домашний характер их ремесленного производства: «Глиняную посуду работали гончары в свободное от занятий по земледелию время. Она охотно раскупалась крестьянами на местных ярмарках и базарах, так как легкодоступна населению своей дешевизной, имеет привычные для него формы и размеры и соответствует его потребностям». Статистико-экономическое обследование крестьянских хозяйств в Амурской области проводилось Амурской экспедицией на основании сплошной подворной переписи 1910 г. Среди старожильческого населения Амурской области, насчитывающего 10427 хозяйств, 6124 хозяйства занимались ремёслами и промыслами (58,7%). Среди крестьян-новосёлов из 5163 хозяйств были заняты в промыслах 4277(82,8%). В 1912 г. проводилось специальное обследование Амурским отделом Дальневосточного кустарного комитета состояния крестьянских ремёсел и промыслов в 60 селениях Амурской области. Отмечалось, что деревообрабатывающие ремёсла в сельской местности (мебельное, оконно-рамное, ложкарный, щепной, бондарный) находятся на уровне производства «для себя» и для продажи односельчанам. Ткацкие изделия были продуктом домашней крестьянской промышленности; плетёные пояса из шерсти, шёлка, гаруса изготавливались на продажу односельчанам, на закупку коробейникам.

В 1912–1913 гг. анализом крестьянской ремесленности в Приморской области (в то время территория современного Хабаровского края входила в Приморскую область) занимался Дальневосточный кустарный комитет. Обследование было проведено примерно в 50% крестьянских хозяйств (22137 крестьянских дворов), из них 12% участвовали в кустарных ремёслах и промыслах. Изучая материалы обследования, можно сделать определённые выводы по состоянию крестьянских ремёсел в Приморской области: изделия местных мастеров во многом определялись их традиционными занятиями с мест выхода; большая часть крестьянских хозяйств, занимавшихся ремёслами, была связана с местными сельскими рынками; в 10-е годы XX в. начала формироваться зональная ремесленная специализация. При Амурском кустарном комитете, созданном в 1913 году, в 1917 году действовали три учебно-показательные мастерские: Ивановская и Суражевская учебно-показательные ремонтные мастерские по сельскохозяйственному машиностроению, мастерская при гончарном заводе В. А. Ляхова в Благовещенске. Учебно-показательные мастерские занимались распространением технических знаний, инструкторы этих мастерских оказывали и практическую помощь местному сельскому населению.

В 1912–1913 гг. анализом крестьянской ремесленности в Приморской области (в то время территория современного Хабаровского края входила в Приморскую область) занимался Дальневосточный кустарный комитет. Обследование было проведено примерно в 50% крестьянских хозяйств (22137 крестьянских дворов), из них 12% участвовали в кустарных ремёслах и промыслах. Изучая материалы обследования, можно сделать определённые выводы по состоянию крестьянских ремёсел в Приморской области: изделия местных мастеров во многом определялись их традиционными занятиями с мест выхода; большая часть крестьянских хозяйств, занимавшихся ремёслами, была связана с местными сельскими рынками; в 10-е годы XX в. начала формироваться зональная ремесленная специализация. При Амурском кустарном комитете, созданном в 1913 году, в 1917 году действовали три учебно-показательные мастерские: Ивановская и Суражевская учебно-показательные ремонтные мастерские по сельскохозяйственному машиностроению, мастерская при гончарном заводе В. А. Ляхова в Благовещенске. Учебно-показательные мастерские занимались распространением технических знаний, инструкторы этих мастерских оказывали и практическую помощь местному сельскому населению.

Итак, характерная черта крестьянских ремёсел Приамурья в конце XIX — начале XX века — их мозаичность, распыленность, а также ориентация обрабатывающих ремёсел на главные занятия: лесной промысел в северных районах Амурской и Приморской областях, переработка сельскохозяйственной продукции в южных районах Дальневосточного региона. По уровню развития крестьянские ремёсла в начале XX века уже дифференцировались, хотя низшие и высшие стадии развития существовали одновременно — от домашнего ремесла до мелкотоварного производства.

Итак, характерная черта крестьянских ремёсел Приамурья в конце XIX — начале XX века — их мозаичность, распыленность, а также ориентация обрабатывающих ремёсел на главные занятия: лесной промысел в северных районах Амурской и Приморской областях, переработка сельскохозяйственной продукции в южных районах Дальневосточного региона. По уровню развития крестьянские ремёсла в начале XX века уже дифференцировались, хотя низшие и высшие стадии развития существовали одновременно — от домашнего ремесла до мелкотоварного производства.

О центрах художественных ремёсел сообщений нет, что, по-видимому, являлось культурной спецификой этой колонизуемой российской провинции.

Культура крестьянина-колониста, формировавшаяся на Дальнем Востоке в течение десятилетий, сохраняла свою характерную традиционность до конца 20-х годов XX века. Позже, в 30–50-е годы XX в., крестьянская культура стала размываться и подверглась коренным преобразованиям урбанистической переориентации, исчезла ремесленность как особенность российской крестьянской культуры. В настоящее время проблематична вероятность существования непосредственных изготовителей, помнящих технологии традиционных крестьянских ремёсел.

Культура крестьянина-колониста, формировавшаяся на Дальнем Востоке в течение десятилетий, сохраняла свою характерную традиционность до конца 20-х годов XX века. Позже, в 30–50-е годы XX в., крестьянская культура стала размываться и подверглась коренным преобразованиям урбанистической переориентации, исчезла ремесленность как особенность российской крестьянской культуры. В настоящее время проблематична вероятность существования непосредственных изготовителей, помнящих технологии традиционных крестьянских ремёсел.

Многочисленные образцы традиционных ремёсел амурских крестьян конца XIX — начала XX вв. хранятся в Амурском областном краеведческом музее и Государственном музее Дальнего Востока им. Н. И. Гродекова.

Многочисленные образцы традиционных ремёсел амурских крестьян конца XIX — начала XX вв. хранятся в Амурском областном краеведческом музее и Государственном музее Дальнего Востока им. Н. И. Гродекова.

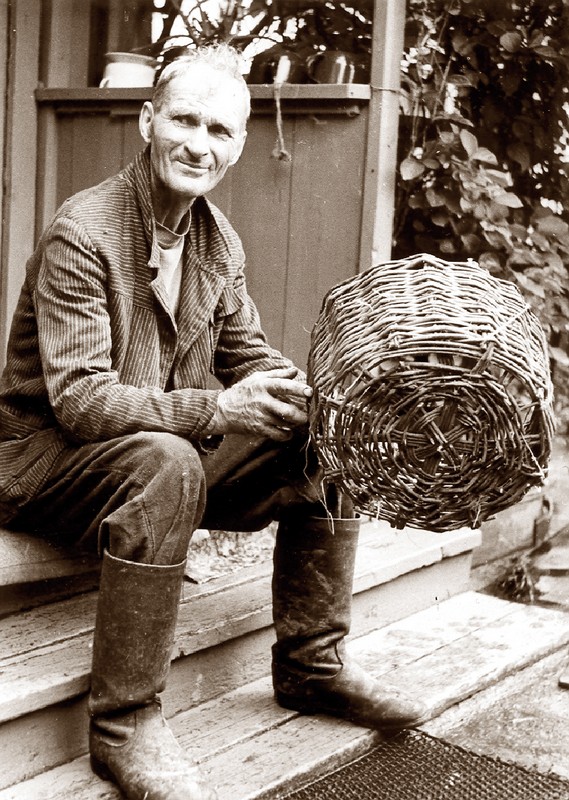

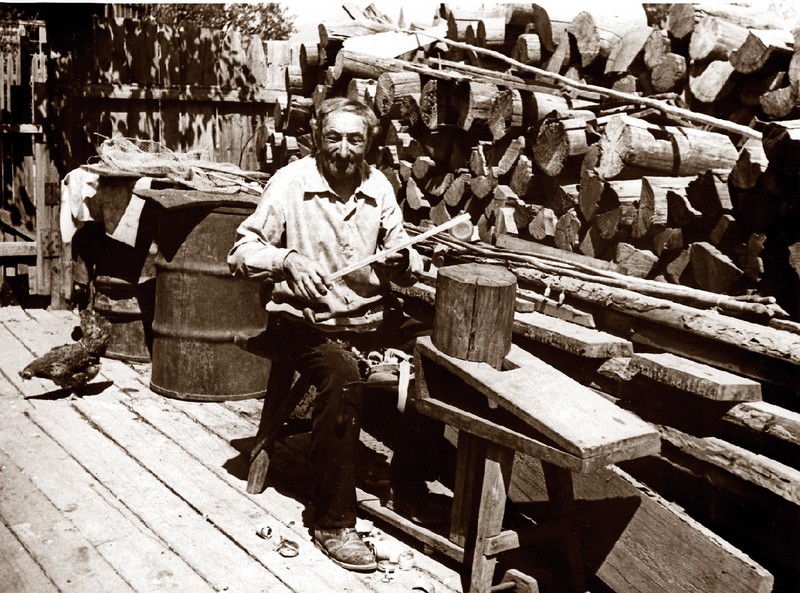

В 70 — 80-е годы XX в. автором этой статьи в сёлах Нижнего Амура и Приуссурья были собраны, научно определены и описаны коллекции предметов крестьянской культуры, значительную долю которых составляют орудия и изделия домашнего крестьянского ремесленного производства. Глиняные кринки, макитры, корчаги, собранные в селе Каменец-Подольском района им. Лазо Хабаровского края, свидетельствуют о гончарстве крестьян-переселенцев из Подольской губернии России.

В 70 — 80-е годы XX в. автором этой статьи в сёлах Нижнего Амура и Приуссурья были собраны, научно определены и описаны коллекции предметов крестьянской культуры, значительную долю которых составляют орудия и изделия домашнего крестьянского ремесленного производства. Глиняные кринки, макитры, корчаги, собранные в селе Каменец-Подольском района им. Лазо Хабаровского края, свидетельствуют о гончарстве крестьян-переселенцев из Подольской губернии России.

В селах Святогорье, Прудки, Марусино, Бичевая, Сита были найдены орудия первичной обработки растительных волокон, прядения и ткачества. В селе Полётном — части ткацкого горизонтального штативного станка, распространённого в Белоруссии в конце XIX — начале XX вв. Десятки льняных полотенец и набожников были изготовлены местными мастерицами с сохранением украинских и белорусских традиций бранной техники выполнения геометрических узоров, вышивки крестом и кружевной обвязки. Из льняного холста изготавливались и праздничные рубашки, сорочки с рукавами, расшитыми гладью, крестом, узорами — черно-красными розами, розетками, «соловьиными очами». Рядна, постилки-покрывала производились дальневосточными мастерицами из окрашенных отваром кожуры маньчжурского ореха конопляных нитей.

В селах Святогорье, Прудки, Марусино, Бичевая, Сита были найдены орудия первичной обработки растительных волокон, прядения и ткачества. В селе Полётном — части ткацкого горизонтального штативного станка, распространённого в Белоруссии в конце XIX — начале XX вв. Десятки льняных полотенец и набожников были изготовлены местными мастерицами с сохранением украинских и белорусских традиций бранной техники выполнения геометрических узоров, вышивки крестом и кружевной обвязки. Из льняного холста изготавливались и праздничные рубашки, сорочки с рукавами, расшитыми гладью, крестом, узорами — черно-красными розами, розетками, «соловьиными очами». Рядна, постилки-покрывала производились дальневосточными мастерицами из окрашенных отваром кожуры маньчжурского ореха конопляных нитей.

Не забыли крестьяне-новосёлы и искусство изготовления утвари из бересты. В сёлах Прудки и Полётное были собраны всевозможные берестянки-лубочки, короба. Образцы деревянной утвари, в том числе и изготовленные на токарном станке, свидетельствуют о развитии у крестьян-колонистов Приуссурья традиционного столярного, бондарного, плотницкого ремесела.

Развитие традиционных ремёсел и промыслов могло бы стать частью региональной комплексной программы по сохранению и использованию культурного наследия Дальнего Востока. Ведь исторический опыт России конца XIX — начала XX вв. показывает, что возрождение кустарных ремёсел было важнейшей частью земской политики экономического и социального развития российской провинции.

Развитие традиционных ремёсел и промыслов могло бы стать частью региональной комплексной программы по сохранению и использованию культурного наследия Дальнего Востока. Ведь исторический опыт России конца XIX — начала XX вв. показывает, что возрождение кустарных ремёсел было важнейшей частью земской политики экономического и социального развития российской провинции.

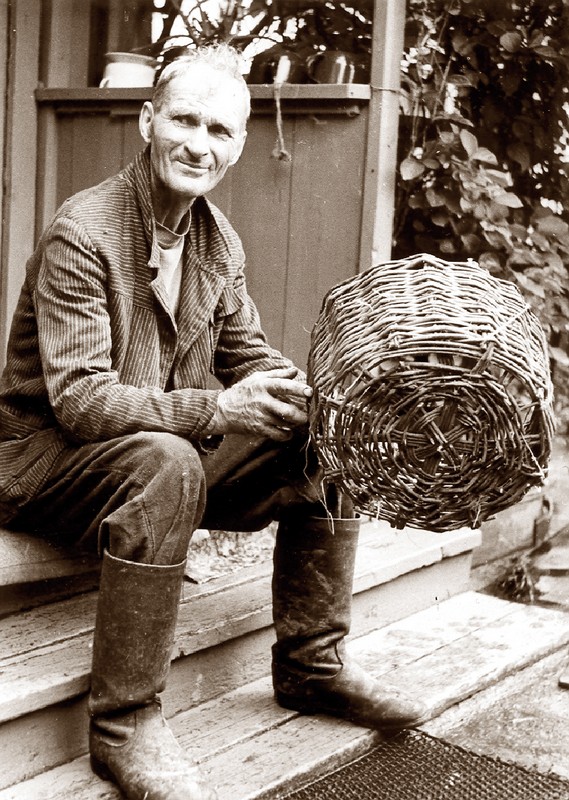

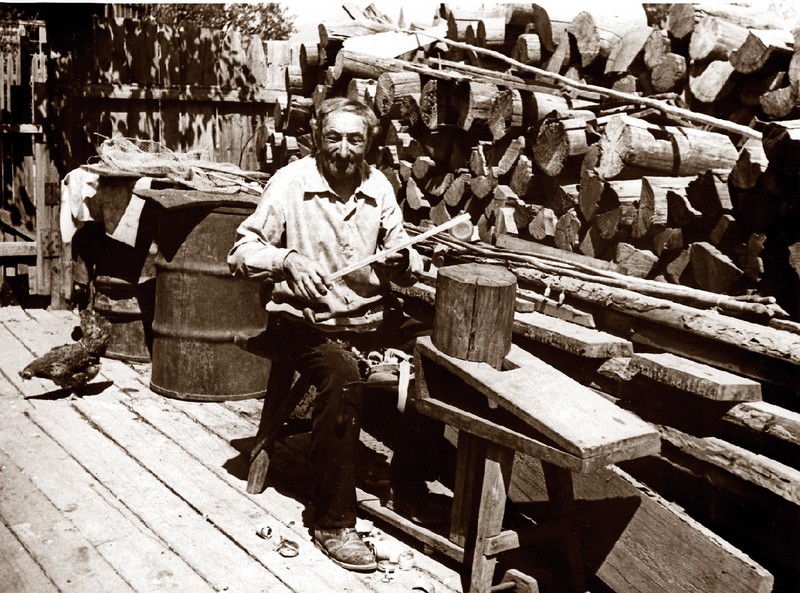

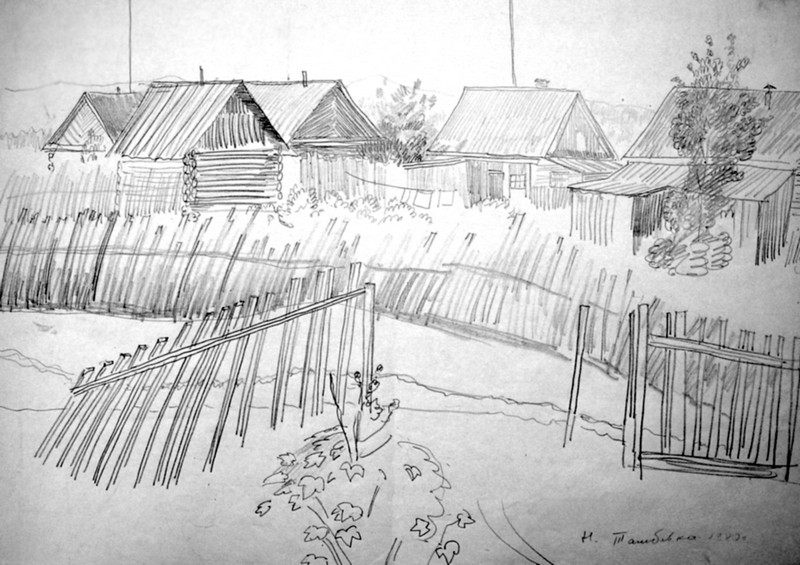

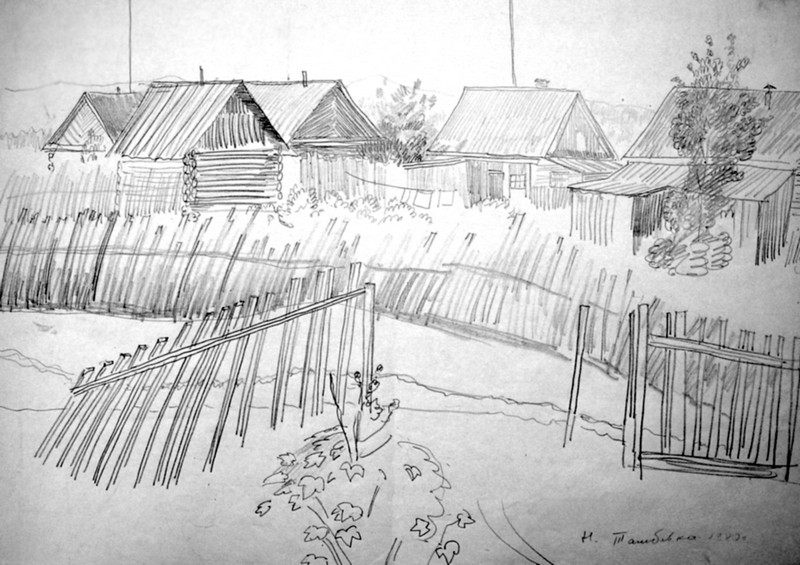

Примечание к иллюстрациям. Крестьяне-переселенцы из Тамбовской губернии России основали села Верхнетамбовское (1860) и Нижнетамбовское (1861). В начале XX в. в эти селения подселились крестьяне с Украины и из Белоруссии. В 1915 г. в Нижнетамбовском — «весьма богатом волостном селе» — насчитывалось 322 жителя. Село Верхнетамбовское «имело торговое и промысловое значение весьма малое».

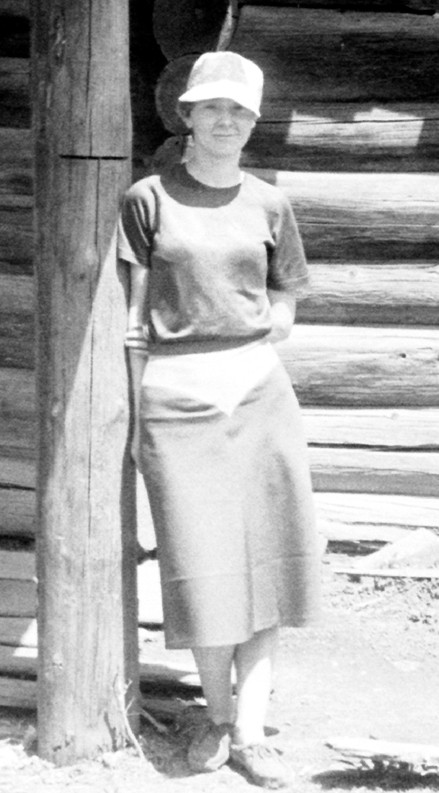

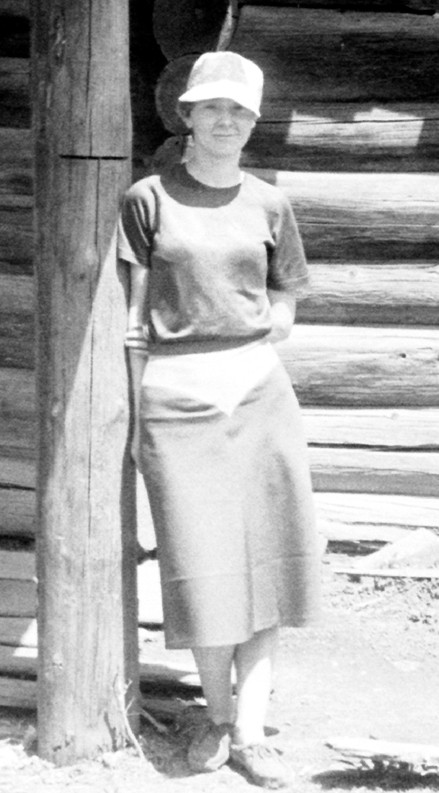

Наталья СОБОЛЕВСКАЯ

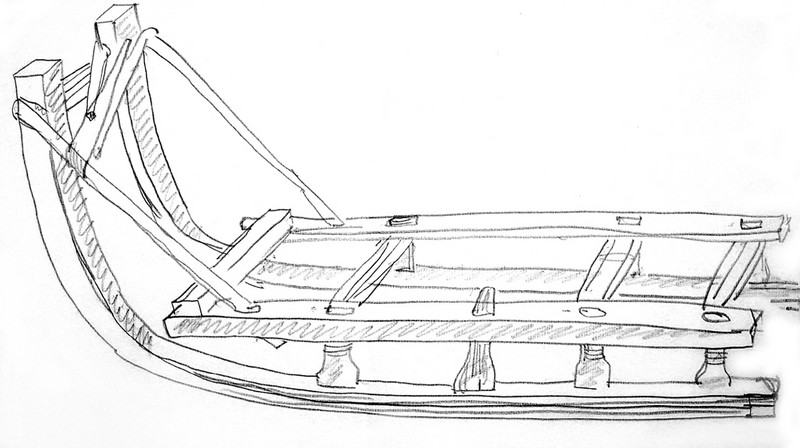

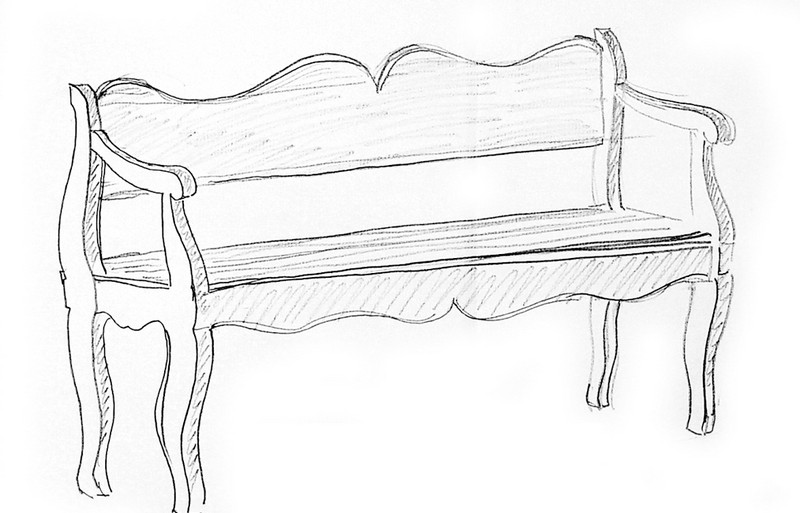

Фото из архива автора, зарисовки художника В. М. Соломенцева

Наталья Александровна Соболевская, кандидат исторических наук. Около 17 лет проработала заведующей отделом истории, ведущим научным сотрудником лаборатории Хабаровского краевого краеведческого музея. Направление научной деятельности — этнокультурная история Дальневосточного региона. В настоящее время — доцент кафедры «Архитектуры и урбанистики » Хабаровского государственного технического университета; совместитель на кафедре «Дизайна и ДПИ» Хабаровского государственного педагогичского университета. Имеет более 40 научных публикаций, изданных в России и в Польше.

Наталья Александровна Соболевская, кандидат исторических наук. Около 17 лет проработала заведующей отделом истории, ведущим научным сотрудником лаборатории Хабаровского краевого краеведческого музея. Направление научной деятельности — этнокультурная история Дальневосточного региона. В настоящее время — доцент кафедры «Архитектуры и урбанистики » Хабаровского государственного технического университета; совместитель на кафедре «Дизайна и ДПИ» Хабаровского государственного педагогичского университета. Имеет более 40 научных публикаций, изданных в России и в Польше.