- Звезда археолога

- Экспедиция в древность

- В неведомый мир

- Арсеньев и археология

- Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края

- Жизнь великана

- Колымская экспедиция Окладникова

- В поисках древних костров

- Эпоха Николая Дикова

- Исследователь древних коряков

- Вглядываясь в древние зеркала

- Фантастическая Шайга

- Очерк истории древнего мира Нижнего Амура

- Наскальное искусство Амура

- Модель космоса в древних масках

- «В прекрасном – правда, в правде – красота…»

- Отражение времени

- Связь времен

- Научное наследие Маргариты Диковой

- Единое пространство культуры

- Литература

- Знаки и символы нашей истории

Охотники ледникового периода

Такой лагерь был обнаружен археологами Гродековского музея на берегу крупного озера Удыль в Ульчском районе. Высокий мыс с маленькой площадкой наверху, огражденной скальными выступами, с открывающейся широкой панорамой окружающей межгорной долины. На площадке археологи нашли следы пребывания людей ледникового периода: остатки очагов и каменные орудия, служившие ножами, скребками, резцами по кости и рогу. Датировку стоянки определили радиоуглеродным методом по углям из очагов в лаборатории Университета Аризона (США). По-видимому, на мысу люди соорудили какое-то укрытие или даже жилище, иначе поддерживать огонь в очагах на открытом всем ветрам возвышенном месте было бы невозможно. Люди приходили сюда периодически и ненадолго, поэтому место очага и менялось несколько раз. Вероятно, приходили с верховьев рек, впадающих в озеро Удыль, поскольку приносили с собой издалека запас хорошо окатанных в горных потоках крупных галек кремнистого туфа, которые уже на месте раскалывались для изготовления орудий. Скорее всего, люди относились к одной группе, о чем говорит сходный набор этих орудий и пород камня, из которых они сделаны. Древний памятник — иллюстрация «классического» образа жизни кочевых палеолитических охотников, совершенно автономных в своих передвижениях по одним им известным маршрутам и все свое носивших с собой. «Архипелаг» древнейшего неолита

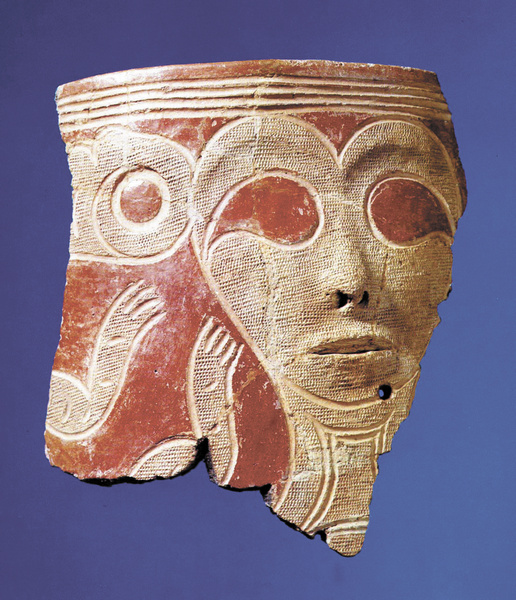

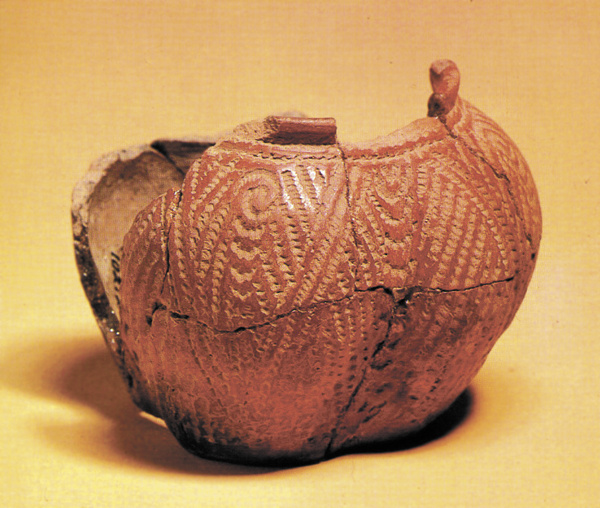

Осиповскую культуру представляют более 70 археологических памятников Хабаровского края. Два из них — Гася и Гончарка весьма известны в мировой археологии. Именно в поселении Гася А. П. Окладниковым и В. Е. Медведевым в 1970–1980 годах была найдена древнейшая в регионе керамика — первый искусственный материал в истории человечества, с появлением которого начинается неолит. Поселение Гончарка, кроме керамики, дало много других свидетельств того, что осиповская культура была необычайно высокоразвитой для своего времени. Этот уникальный памятник расположен в наиболее заселенной осиповцами части «архипелага» — на правом берегу протоки Амурской в Хехцирском геоархеологическом районе. Он раскопан экспедициями Гродековского музея. Керамические сосуды Гончарки уже покрывались красным охристым ангобом и были украшены орнаментами, из которых наиболее характерный — гребенчатые зигзаги. Кроме того, в Гончарке найдены самые ранние на востоке Азии погребения со следами сожжения и уникальными У-образными скульптурами, характерными только для Нижнего Амура. На одной из них изображена маска человека — вероятно, мифологического персонажа. Погребальный обряд осиповцев мог включать жертвоприношения, о чем говорит находка над погребением каменного лезвия ритуального кинжала.

Неолитизация... И цивилизация?..

С осиповской культуры начинается цепь неолитических культур Нижнего Амура, развивавшихся, по всей видимости, последовательно и на собственной основе, то есть автохтонно. В этой цепи кондонская, малышевская и вознесеновская культуры, растянувшиеся одна за другой примерно на 7 тысяч лет и названные так в полном соответствии с обычной практикой археологов — по первым открытым памятникам. Они отличаются удивительной самобытностью и по своему уровню не уступают тем, что известны в регионах формирования ранних цивилизаций. Во-первых, культуры имели очень большие ареалы, охватывавшие не только все Нижнее Приамурье и бассейн Уссури. Их влияние прослеживается в Приморье, Амурской области, на Сахалине и даже на Японских островах. Во-вторых, еще А. П. Окладников считал нижнеамурский неолит единым. Он же высказал идею о том, что Нижний Амур был мощным центром этногенеза на востоке Азии со своеобразным обликом культур. Новые исследования только подтверждают это. Неолитические культуры Нижнего Амура представляют, вероятно, родственные друг другу крупные палеоэтносы-монолиты. Общим для них является продолжение и развитие тех традиций, что были заложены в осиповское время. Проникновения носителей культур с других территорий редки, и влияние их не проявляется.

Население было оседлым. По берегам Амура, его притоков и крупных озер распространились поселения с долговременными жилищами, построенными на основе специально вырытых больших котлованов. Особенно крупное такое поселение исследовано А. П. Окладниковым и В. Е. Медведевым на острове Сучу у с. Мариинского. Нижнеамурцы продолжали жить в каменном веке, но это был высокоразвитый каменный век, что проявлялось в технологиях камнеобработки и изготовления керамики, а особенно в художественном творчестве людей эпохи неолита. Наиболее ярко — в керамике. Сосуды и миниатюрные изделия из керамики по уровню исполнения не уступают тем, что обнаружены в неолите регионов древнейших цивилизаций, например в культуре яншао на р. Хуанхэ. Неповторимость древнеамурских орнаментов подчеркивается их названиями: «амурская плетенка» — сетка из вдавленных ромбов, «амурская спираль» — стилизованные изображения змей. Особенно нарядны сосуды, детали декора которых покрыты красной охрой с последующим лощением. И среди них уникальна керамика с изображениями антропоморфных личин, а также символов солнца, найденная пока только в виде фрагментов. Такие сосуды наверняка использовались в культовых целях. Уникальны и другие образцы художественного творчества, воплощенные в керамике и камне. Уже в памятнике Гончарка, относящемся к концу ледникового периода, найдены образцы портативных петроглифов с изображениями антропоморфных личин (масок). Портативные, потому что нанесены на небольших валунах, доступных переноске. Традиция антропоморфных изображений воплощена в так называемых. «Амурских Венерах», а также в «амурских водяных» — изображениях личин, нанесенных на вполне утилитарные вещи — рыболовные грузила.

Таким образом, неолит Нижнего Амура представлен древними культурами, которые вполне могли двигаться к цивилизации, как и китайские. Но в конце эпохи неолита фиксируются следы влияния на вознесеновцев представителей другой культуры, носители которой имели явно неамурское происхождение. Археологи пока спорят, откуда они появились — из Маньчжурии или с Сахалина. Но вознесеновская культура, первоначально успешно поглощая пришельцев, затем стала меняться, а к XVII в. до н. э. — началу бронзового века исчезла. Таким образом, можно говорить о коллапсе неолитической линии развития в Нижнем Приамурье. На месте былого огромного палеоэтнокультурного монолита неолитической эпохи остаются разрозненные и небольшие по ареалам культуры, которые даже сложно изучать из-за небольшого количества памятников. Из мощного палеоэтнокультурного центра древности на востоке Азии, влиявшего на развитие сопредельных территорий, Нижний Амур как-то в одночасье превратился в первобытную ойкумену. Такая ситуация сохранялась более тысячи лет, и причины ее пока неясны. Галереи каменного века

Уникальная «картинная галерея» имеет очень длинную историю. Она начала создаваться, видимо, уже после ледникового периода, примерно 10–11 тысяч лет назад, когда прибрежные базальтовые валуны в районе сел Сикачи-Алян и Малышево стали доступными для нанесения рисунков. Мастера различных культур эпох неолита и раннего средневековья Нижнего Амура постепенно формировали ее с перерывами в течение почти десяти тысяч лет. Простейшие изображения животных и птиц являются, вероятно, самыми древними и сделаны, возможно, поздними осиповцами в IX–VIII тысячелетиях до н. э. или кондонцами в VII–VI тысячелетиях до н. э. Наиболее яркие и характерные антропоморфные личины и лоси в криволинейном стиле являются произведениями художников малышевской и вознесеновской культур в V–III тысячелетиях до н. э. Это было время высочайшего взлета древнего искусства и появления основной массы петроглифов. Наконец, вооруженные всадники были нанесены в период раннего средневековья мохэсцами или амурскими чжурчжэнями (V–XIII вв. н. э.). Рядом с петроглифами на утесе Гася расположено уже упоминавшееся выше поселение, где были получены ценнейшие коллекции, относящиеся к культурам создателей «картинной галереи» Нижнего Амура. Автор его раскопок доктор исторических наук В. Е. Медведев считает, что поселение и петроглифы являются остатками культового центра древности. Близкие по стилю петроглифы, но нанесенные на скалах, обнаружены на р. Уссури у с. Шереметьево и на р. Кие у п. Переяславка. Периоды «темных веков» и железных мечей

Другая часть явно пришла с других территорий, например усть-мильская и соргольская культуры с круглодонной керамикой, необычной для Амура. Таким образом, эпоха бронзы в Нижнем Приамурье проявлялась своеобразно — как период мозаичности палеоэтнокультурной карты и «темных веков» древнеамурской истории. Такая ситуация продолжалась более тысячи лет. Только в период раннего железа она начинает изменяться. Примерно с IX–VIII вв. до н. э. на относительно свободных землях Нижнего Приамурья распространяются поселения мигрантов с западных территорий амурского бассейна — племен урильской культуры. Ее памятники наиболее многочисленны, территория заселяется плотно, и можно уверенно говорить о формировании нового масштабного палеоэтнокультурного монолита, напоминавшего неолитические времена.

Нижнетамбовский могильник подарил археологам открытия, связанные не только с погребальной обрядностью урильцев, но и с явлением, получившим в то время уже широкое распространение — войнами. Там было обнаружено погребение воина с железным мечом. Меч лежал на груди умершего, рукоятью к подбородку. Тип его уникален для того времени: обоюдоострый, с ромбовидным сечением лезвия и ребром жесткости по центру. Такие мечи распространяются на Дальнем Востоке только к рубежу эр. Нижнетамбовский меч датируется III веком до н. э., то есть является гораздо более древним. Урильская культура развивалась как минимум в двух хронологических вариантах. Ранний лучше всего характеризуется памятниками, открытыми на р. Бурее. Поздний — комплексом у с. Нижнетамбовского на Нижнем Амуре.

Используя передовое по тем временам железное оружие, польцевцы заполнили к концу I тысячелетия. до н. э. всю восточную часть территории амурского бассейна от Малого Хингана до устья Амура, а также проникли и на сопредельные территории. Ольгинская культура Приморья исследователями прямо связывается с польцевской. Польцевцам принадлежат городища на севере Приморья (например Глазовское городище на р. Уссури), вероятно, форпосты для защиты южных границ их основного ареала. Укрепленные поселения польцевцев обнаружены и на Нижнем Амуре как отражение непростых взаимоотношений с носителями других культур, которые освоили эту территорию в эпохи бронзы и раннего железа. Такими соседями польцевцев были, например, носители большебухтинской культуры с «жемчужной» керамикой, предки которых связаны, видимо, с бронзовым веком Якутии. Они исчезли как-то внезапно и бесследно, вероятно, уничтоженные или изгнанные польцевцами. Польцевская культура просуществовала минимум до IV в. н. э., а история ее носителей была достаточно сложна. Культура представлена как минимум тремя хронологическими вариантами: ранним (желтояровским), средним (польцевским) и поздним (кукелевским). Вероятно, на их основе сложилась культура «амурских чжурчжэней», также представлявшая собой крупный палеоэтнокультурный монолит Нижнего Приамурья, но уже в периоде раннего средневековья. Большой Уссурийский — остров археологических сокровищ

Корсаковский некрополь на о. Большом Уссурийском — уникальнейший памятник той эпохи, исследованный В. Е. Медведевым. Раскопано около 400 захоронений VI–XIII вв. н. э., из которых получена богатая коллекция оружия, украшений, керамических сосудов и других находок культуры амурских чжурчжэней. К очень редким относятся шлем и панцирь из железных полос, соединенных ремешками. Найдены также палаши и наконечники стрел. Многочисленны находки наборных амурских поясов из бронзовых, железных, серебряных, золотых и позолоченных блях, нашитых на кожаную основу. Такие бляхи имели различные формы, в том числе особо эффектные — ажурные. Наборные пояса были в моде, их носили мужчины-воины, а также женщины и дети. Они, видимо, служили показателем социального статуса и заслуг воина. Многочисленны остатки бус и ожерелий из халцедона, сердолика, агата, горного хрусталя, бирюзы. Очень ценными находками являются пайцзы — своего рода верительные грамоты, атрибут должностных лиц определенного ранга. Они изготовлены из бронзы, железа, золота в виде соединенных друг с другом фигурных блях, закрепленных на кожаной и деревянной основе. Таким образом, Большой Уссурийский для археологов оказался настоящим «островом сокровищ».

Культура «амурских чжурчжэней» не повлияла на мозаичность, сформированную еще в эпоху бронзы, что иллюстрируется, например, тэбахской культурой и другими «охотскими» типами в устьевой зоне Нижнего Приамурья. В 1234 году империя Цзинь была разгромлена воинами Чингисхана. Вместе с ней исчезла и культура «амурских чжурчжэней».

По-видимому, из-за особенностей древней амурской истории, пережившей как минимум дважды периоды постепенных взлетов и внезапных падений, русские землепроходцы XVII века встретились здесь не с сильным и единым дальневосточным государством, а с непонятными до сих пор археологически, разрозненными натками, ачанами и другими, проживавшими на территории, контролируемой в разные века II тыс. н. э., то более сильными китайцами, то маньчжурами, вплоть до окончательного включения ее в состав Российской империи в середине XIX века. Игорь ШЕВКОМУД В статье использованы фото из публикаций А. П. Окладникова, В. Е. Медведева, фондов ХКМ имени Н. И. Гродекова, личного архива автора |

|||

|

|

.jpg)

.jpg)