- Счастливое «где-то»

- Прорастая на Востоке

- Единое пространство культуры

- Солнце, яблоки, превращения

- Честный в искусстве художник

- Первая музыкальная

- Космос наших детей

- Платье из шелухи, или Как сделать планету чище

- Василий Верещагин. Исторические и этнографические мотивы

- Александр Иванов. Талант и ответственность

- Христос, каким увидел его Иван Крамской

- На пленэре

- Лесной странник

- Театральный сезон

- Литература

- Знаки и символы нашей истории

- Дом народного творчества

- ГАЛИУЛЛИН Ильгис Фатыхович (1947–2010)

В собрании Дальневосточного художественного музея четыре небольшие живописные работы Верещагина. Они поступили в 1931 году из Государственной Третьяковской галереи и часто экспонируются на тематических выставках. Интерес зрителей вызывают этнографические и исторические мотивы этих работ, их художественная и тематическая завершенность. Живописные этюды «Близ озера Ала-Куль» и «Мечеть над гробницей Тамерлана», которые хранятся в музейных фондах, были написаны Верещагиным в 1869 году во время его Туркестанской эпопеи. Художник участвовал в напряженных сражениях и за проявленный героизм был награжден Георгиевским крестом. Он без устали зарисовывал природу, народные типы, сцены быта Средней Азии. Ряд картин этого периода Верещагин определил в большую серию туркестанских работ, в которых он обличил рабовладельчество, нищету, деспотизм, отравление опиумом. Пейзажные этюды «Близ озера Ала-Куль» и «Мечеть над гробницей Тамерлана» не относятся к этой серии. Каждая из картин написана как самостоятельное произведение, законченный художественный образ. Живопись этих работ отличает особая плотность и насыщенность цвета. Несмотря на их небольшой размер, все в них ярко и сильно, все четко и определенно по форме, рисунку, светотени. В ярких тонах этюда «Близ озера Ала-Куль» передан характер восточного горного пейзажа, его воздушность и глубина. На фоне чистого голубого неба красно-коричневым пятном выступает горный хребет, наполовину поросший зеленью. По центру горизонтальной композиции видна сероватая узкая полоска озера Ала-Куль. Это озеро с мелким горько-соленым водоемом и низменным песчаным берегом расположено среди солончаковой степи. На переднем плане картины степная трава камышовых зарослей. Среди высокой травы изображено семь небольших фигурок всадников. В их одеждах можно различить белые чалмы, голубые и белые халаты.

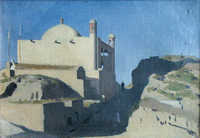

Фон картины «Мечеть над гробницей Тамерлана» составляет яркое голубое небо. Красочная гамма картины — собранная, цельная, приведенная к единству тонов, гармонично сочетающихся между собой. Острые пики, одинокий человек, песчаная земля, неразличимая гробница с горечью напоминают о тех временах, когда правитель разжигал в своем народе чувства религиозного фанатизма и жестокости, призывая к священной войне с неверными.

Каждая из музейных работ — это иллюстративный рассказ об этнически пестрых краях, о многовековой культуре разных народов, о социальных особенностях средневекового феодального общественного строя разных государств. Наталия СТАРУН

Буквально через год пришло приглашение туркестанского генерал-губернатора генерала К. П. Кауфмана стать его личным художником. Так Верещагин прошел боевое крещение: в мае 1868 года он приехал в Самарканд после взятия его русскими войсками и с небольшим отрядом русских солдат выдержал тяжелую осаду этого города. За проявленную смелость художника наградили орденом Святого Георгия Пережитые им события в Туркестане (в 1869 году он совершил туда еще одну поездку) легли в основу картин Верещагина «Пусть войдут», «Вошли», «Окружили», «Преследуют», «Напали врасплох» и других, ставших частью большой туркестанской серии, над которой художник работал в Мюнхене в Жизнь этого художника была постоянной дорогой. Англия, Германия, Франция, Индия, Тибет, Сирия, Палестина, Филиппинские острова, Япония, США, Куба. Однажды Верещагин назвал себя «человеком экспромтов». Это так. Он был импульсивным и непредсказуемым — признак яркой творческой натуры. Лишь только узнав о начале Русско-турецкой Пожалуй, среди художников нет примера, подобного Василию Верещагину. Очень точную характеристику дал ему Крамской: «Верещагин — художник легендарной судьбы и славы. Для современников — и на родине, и в Европе — он не только выдающийся живописец, но и отчаянный революционер, порывающий с общепринятым в жизни и творчестве, выдающийся талант и выдающаяся натура — быть может, как натура он даже значительнее, грандиознее, чем как талант. Верещагин не просто только художник, а нечто большее. Несмотря на интерес его картинных собраний, сам автор во сто раз интереснее и поучительнее». В очерке Якова Брука «Жизнь и смерть Василия Верещагина» говорится о том, что этот художник стоял в русском искусстве особняком. «У него нет непосредственных учителей и прямых последователей. Он не связывает себя приверженностью ни к какому художественному объединению, стоит вне партий и кружков, не ищет и не принимает ничьих наград. В 1874 году Верещагин публично отказывается от предложенного ему звания профессора Академии художеств, мотивируя это тем, что считает «все чины и отличия в искусстве безусловно вредными». Этот поступок получает широкий резонанс: по существу, Верещагин первый из русских художников решается гласно, открыто, демонстративно поставить себя вне традиционных порядков — делает то, «что мы все знаем, думаем и даже, может быть, желаем; но у нас не хватает смелости, характера, а иногда и честности поступить так же», — как прокомментировал его поступок Крамской. |

|||

|

|