О дальневосточных писателях — детях войныВойна приносит горе и страдания, ломает судьбы и у тех, кто ее пережил, остается в душе навсегда. У многих писателей, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной, эта тема так или иначе отразилась в творчестве, став реальным свидетельством нашей истории.

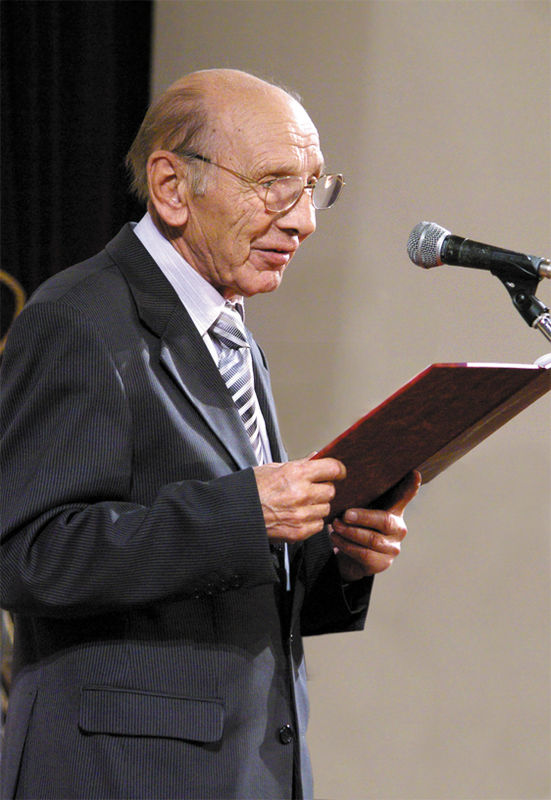

Он родился в многодетной забайкальской казачьей семье, которая отправилась на Дальний Восток в поисках лучшей жизни. На свет появился в дороге 1 октября 1929 года на железнодорожной станции Бира, став четырнадцатым по счету ребенком. Детство прошло в поселке Каменка в Приморье, где он окончил семилетку. После войны учился в судостроительном техникуме Комсомольска-на-Амуре и закончил его с отличием. В стихотворении «Время» Асламов пишет о своей молодости: По молодости С 1950 года его жизнь связана с Хабаровском. Здесь он работал на заводе в поселке имени М. Горького, затем в Совнархозе, а заочно учился в Иркутском государственном университете. Позднее окончил в Москве Высшие литературные курсы при Литературном институте, в течение 17 лет заведовал отделом поэзии в журнале «Дальний Восток», а с 1987 года стал неизменным председателем регионального отделения Союза писателей. Марк Андреевич Соболь писал о Михаиле Асламове: «Он стал поэтом не с помощью прочитанных книг, абстрактных размышлений на высокие темы, ловкого владения искусством версификации. Его наукой была сама жизнь во всей ее нелегкой подлинности. Михаил Асламов обладает двумя ценными качествами: талантом и биографией. У него почти всегда — мысль и находка. И, конечно же, высокая поэтическая культура». Молодого поэта заметил в свое время и Вс. Н. Иванов, прислав на его опубликованное в «Молодом дальневосточнике» стихотворение отклик. О своем военном детстве Михаил Асламов написал лишь спустя годы. Воспоминания мальчишки, лишенные и тени вымысла, в стихотворениях «Подмостки», «Когда от гари...», «Так они и жили»: Мы точим мины — фронтовой заказ. Подсчет меня ужасно веселит! Но плачу я. В том нет моей вины,

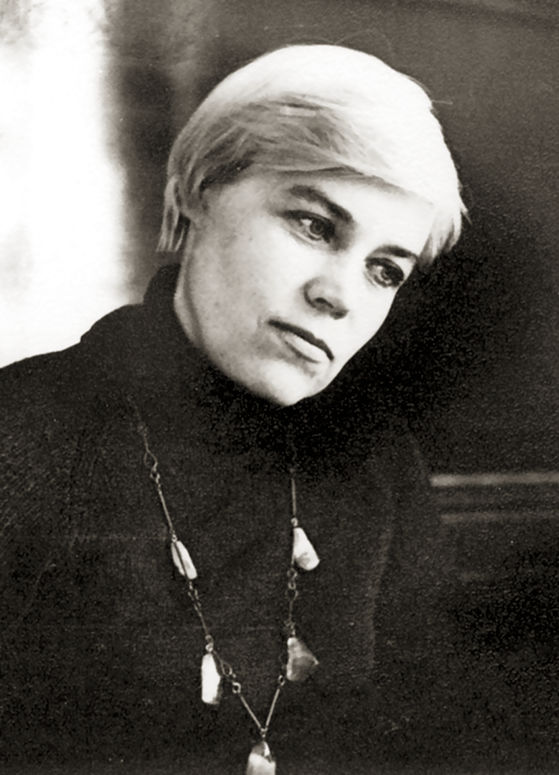

В 1966 году вышла ее первая книга стихов «Солнце в ладонях», потом были «Разговор с землей» (1969), «Слово» (1972), «Люблю» (1978), «Накопление света» (1984), «Музыка нового дня» (2005). В 2014 году издательский дом «Приамурские ведомости» напечатал сборник «Песня Сольвейг». В 1976 году Людмила Миланич стала членом Союза писателей СССР. О ее сборнике «Люблю» Римма Казакова писала: «Это книга человека с полноценным мироощущением, со сложившимся мировоззрением. Остаться верной идеалам юности — вот один из постулатов этого мировоззрения». Многие прекрасные стихи Людмилы Миланич посвящены родному городу, Дальнему Востоку. Когда она возвращается к своему детству, строки становятся особенно пронзительными: На первое была вода, *** Сорок второй. Весна. Во время войны, когда Людмиле Ивановне было девять лет, умерла ее мама. Прошли годы, и она посвятила ее памяти эти стихи: Мне снова девять. Много или мало? Глаза ее все глубже, Судки перед собою осторожно Как я ревела, собирая крошки,

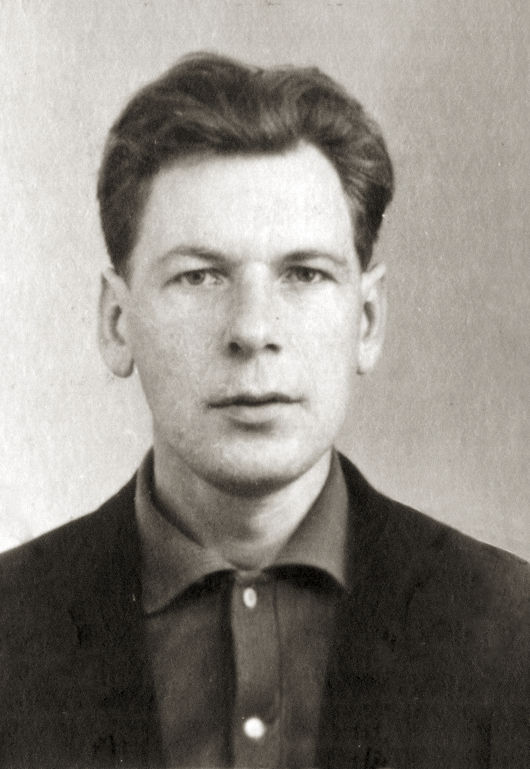

В 1967 году вышла первая книга стихов Николая Кабушкина «По земле хожу». В 1970-м он переехал в Хабаровск, стал редактором книжного издательства, закончил в Москве Литературный институт. В свет вышли сборники стихов «Большие деревья», «Вечные вершины», «Одинокая птица вселенной», поэма «Резной карниз». Книги Кабушкина издавались в Чехословакии, Японии. В 1981 году его приняли в Союз писателей СССР. Известный советский поэт Егор Исаев оставил отзыв о сборнике «Большие деревья»: «И вот она перед нами, добрая и светлая в слове своем книга Николая Кабушкина. Что в ней особенного, примечательного? А то, что она учит чувству, памяти учит и — благодарности... И, может быть, самым наигражданственным чувствам в этом не разъединенном движении человека к человеку является чувство любви. И в этом смысле все, что написано от сердца — будь это стихи о матери, о дальнем и близком, полевом и нагорном, таежном и степном, вечном и мимолетном — я бы назвал лирикой любви». Но вернемся в годы войны, которая тоже прошла по судьбе поэта, оставив заметный след. Мне было только шесть. И рос я с бабкой Марьей. Волчицею — зима. Кормильцем — лето. И, выкормыш лесной, я отдал дань природе. Зима сорок третьего

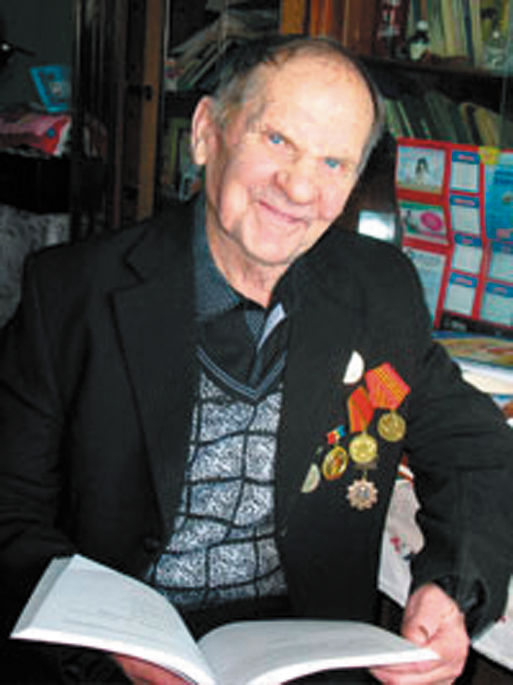

В эти годы он обращается к прозе, работает над романом «Первопроходцы», сделав главным героем Владимира Атласова. Автор послесловия к роману Е. Гропянов писал: «Арсений Семенов приехал в Палану, административный центр Корякского автономного округа, и возглавил окружной краеведческий музей. Молодой, энергичный, он не сидел в поселке: и зимой и летом все время в разъездах. В снежные месяцы его влекли этнография и фольклор, едва пробивалась первая трава, орудием труда поэта становилась лопата: он много копал на первобытных стоянках, теперь он весь был в археологии... Занятия этнографией подтолкнули молодого ученого к изучению исторического прошлого Крайнего Северо-Востока... Судьба Арсения Семенова трагична, глубокие шрамы оставила в ней Великая Отечественная война. Отец и мать были на фронте, а деревню, где он жил с бабушкой, оккупировали немцы. Солдаты подожгли их дом, и мальчик спасся благодаря бабушке, которая успела вытолкнуть его из окна. Арсений остался совсем один, ходил с другими обездоленными ребятами по соседним поселкам, просил милостыню. Однажды они рискнули залезть в немецкий дзот в надежде найти что-то съестное, но подорвались на мине. Те, кто постарше, успели выскочить. Маленькому Арсению оторвало левую руку. Став взрослым, он написал стихи о том времени, и в них непрекращающаяся боль: В огонь и грохот брошены войной, По восемь было нам. По семь. По шесть. История крутила жернова, И годы те — как будто бы не в счет. Все в памяти. Хоть бейся головой, — *** Нас было сорок, в ком держался дух, Он посмотрел на всех живых в упор Затем сказал, что это был паек И с тем исчез. Дрожал окопный свод, Умолк и он. Тогда враги вошли, Но жив меж нами боевой закон:

Уже в Хабаровске Евгений Кохан встречался со школьниками в Хабаровском краевом музее, рассказывал о пережитом. О том, как чудом спасся из концлагеря, как немцы перед приходом Красной армии уничтожали заключенных. Он успел спрятаться под брезентом, которым были накрыты мертвые тела, там его и нашли наши солдаты. После войны Евгений Кохан окончил вечернюю школу, отслужил в армии и приехал в Хабаровск. Здесь поступил в техническое училище, работал токарем на заводе «Энергомаш». И писал светлые, добрые стихи для детей. Его книги «Снегири», «Ручей», «Веселые бубенчики», «Капля света», «На скрипочке ветра», «Как живешь, воробей?» стали украшением детской дальневосточной литературы. В 2015 году вышел сборник стихов «Горькие яблоки». В предисловии к нему главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Баруздин пишет: «Ушли из жизни старые зачинатели детской литературы. А молодые стали редко писать для детей. Евгений Кохан — одно из счастливых исключений из этого „правила“. Он настоящий поэт. Он, наконец, и поэт, пишущий прекрасные стихи для детей взрослых. А это редкий дар. Я писал о нем в московском журнале „Дружба народов“, дал ему рекомендацию для вступления в члены Союза писателей. Он — дитя минувшей войны, хлебнувший ее не меньше, чем мы, старшие, прошедшие путь от Москвы до Праги и Берлина и чудом выжившие». Хлеб Как вспомню, грудь сожмет от боли. Концлагерное детство Нас жгли в печах, травили газом, Победа Я видел это, видел это: Клара ЗИЛОВА |

|||

|

|